スタートアップ国家「エストニア」を知りたくて

国家でICOをするかもしれないと話題となってはじめて「エストニア」という国を知りましたが、世の中的には、この話題以前から「電子国家」や「未来型国家」として認知されていたようです。

「恥ずかしい!」と思い、大急ぎでエストニアについて情報収集。その際に読んだこちらの「未来型国家エストニアの挑戦 電子政府がひらく世界」は非常に読みやすく、わかりやすかったので紹介します!

「未来型国家エストニアの挑戦 電子政府がひらく世界」の概要

紙の本の長さ: 187 ページ

出版社: インプレスR&D (2016/1/29)

著者:ラウル アリキヴィ(Raul Allikivi)

日本・エストニア/EUデジタルソサエティ推進協議会 理事

前田 陽二(まえだ ようじ)

日本・エストニア/EUデジタルソサエティ推進協議会 代表理事

そもそもエストニアとはどのような国なのか?

エストニア(エストニア共和国)は北ヨーロッパにある共和制国家です。人口は日本の1/100程度の134万人となっています。ラトビア、リトアニアを含めてバルト三国とも呼ばれています。首都タリンは、保存状態のよい旧市街や美術館の他、展望台がある 314 m のタリンテレビ塔で知られています。

ビジネス的な話で言えば、エストニア出身のクールなスタートアップや起業家は「エストニアンマフィア」と呼ばれています。その火付け役となったのがインターネット電話サービス「Skype」です。現在はmicrosoftのサービスとして認識されている方が多いと思いますが、始まりはエストニアでした。また、Skypeの元社員が展開している国際送金サービスの「TransferWise」なども注目されています。僕が興味を持ったブロックチェーン関係で言えば、「Guardtime」が挙げられます。

エストニアの主な歴史

| 年代 | 主なトピック |

| 1219年 | デンマーク人が進出し、タリン市を築く |

| 1346年 | ドイツ騎士団が進出し、領有 |

| 1629年 | スウェーデン領となる |

| 1721年 | 北方戦争の結果ロシア領となる |

| 1918年 | 独立を宣言 |

| 1920年 | ソ連と平和条約を締結 |

| 1940年 | ソ連に併合 |

| 1990年 | 8月20日にエストニア最高会議が独立回復に関する決定を採択 |

| 1991年 | 9月6日にソ連国家評議会がバルト三共和国の国家独立に関する決定を採択 |

| 2000年 | 3月にNATO加盟、5月にEU加盟。 |

| 2010年 | OECD加盟 |

| 2011年 | ユーロ導入 |

1918年と今から100年前に独立宣言を行っていますが、ソ連に併合されている時代もあり、実質的な独立というのは1991年頃のようですね。

第一章「首都タリン市での生活」がわかりやすい♪

本書の面白い点というか、個人的に好きなのが第一章「首都タリン市での生活」です。実際にタリン市で生活するとどのようなことが、日本と異なるのかを大まかに理解することができます。

国の制度やICTについての紹介も後述されますが、やはり、一番身近な生活部分から変化を実感させてくれるのは大変わかりやすかった部分です。中でも特に気になったいくつかのトピックを紹介します。

エストニアの「eID」

日本でいうところのマイナンバー制度のようなものです。現時点でほとんどの国民がeIDカードを所有しています。このカードは行政が提供する電子政府サービスだけでなく、銀行や保険など民間のサービスでも幅広く活用できるため、生活に欠かせないものとなっているそうです。

日本のマイナンバーと何が違うの?

| マイナンバーカード | eIDカード | |

| 所有について | 所有は推奨 | 15歳以上は所有 |

| 開示について | 利用範囲外の開示禁止 | 開示が制限されることはない |

| 電子認証について | 広く利用可能 | 広く利用可能 |

| 電子署名について | 民間での利用禁止 | 広く利用可能 |

ここで気になるのが日本におけるマイナンバーカードとの違いです(そもそもマイナンバーカードについてあまり知らないのですが。。。)。本件については著者の一人である前田陽二氏がインタビューで答えていたので、それを参照しました。

eIDカードは罰則はないものの、15歳以上の国民は所有すべしと法律で定められているそうです。一方マイナンバーカードは推奨しているレベルです。また、マイナンバーは基本的に開示禁止なのに対して、eIDカードに記載されている国民IDは「デジタルネーム」と呼ばれ、特別秘密にする必要のないものなのだそうです。

利用範囲についても、マイナンバーは電子署名について民間の利用制限があるのに対して、eIDは基本的にそういった制限がないそうです。

まぁとは言え、マイナンバーカードは普及率9.6%と言われており、積極的に利用したいかどうかは微妙なラインかもしれませんね。

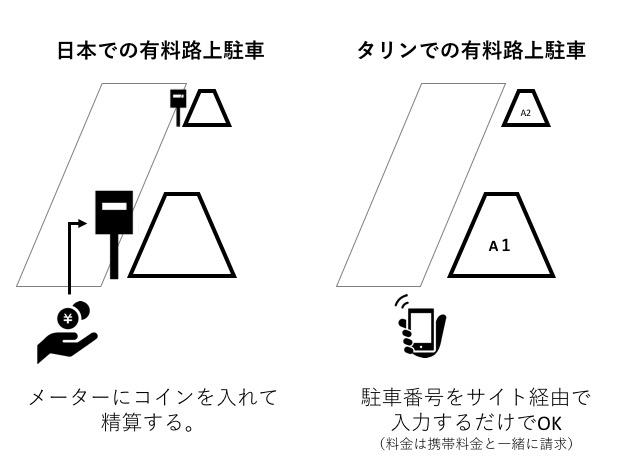

エストニアの「有料路上駐車」

エストニア・タリン市の大きな財源の一つがこの有料路上駐車場です。路上駐車と聞くと、路上にメーターが設置されているイメージを持たれるかもしれませんが、メーターは設置されていません。

利用者は携帯電話を用いて駐車エリア番号を検索し、自分の車のナンバープレートを登録します。利用が終わったら、この登録を解除するだけでOKです。料金は携帯電話代と一緒に引き落とされるため、その場で支払う必要がなく手間がありません。タリン市としても、滞納がないため、メリットの大きい仕組みですね!また、登録解除忘れの対応策として、2または4時間経過すると携帯電話に継続利用するかどうかの問い合わせが来るようになっています。便利ですね!

ちなみに、駐車違反や駐車エリアの入力ミスをしてしまうと、罰金が発生します。罰金は引き落としではなく、市役所での支払いとなります。

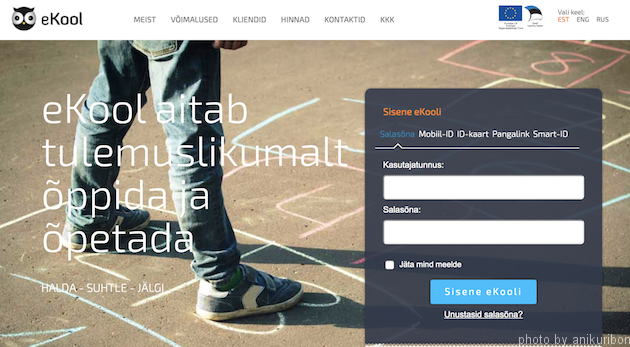

エストニアの「eKool」

エストニアの教育現場で面白いなぁと思ったのが、こちらの「eKool」というサービスです。教員と保護者を結ぶコミュニケーションツールで、それぞれ気になったことを書き込んで相談・報告をすることができます。また、子供の成績なども確認することが可能となっています。

通信簿とかを受け取っていた記憶はありますが、推移であるとかそういうのは記録されていないので、こういうデジタルツールで記録してあげると更にいいかもしれませんね!

類似サービスとして「スタディサプリ連絡帳」

類似サービスとしてはリクルートさんが提供している「スタディサプリ連絡帳」がヒットしました。成績の共有はできませんが、年間行事や連絡網として活用できるようです!

エストニアの「選挙」

日本では難しそうですが、エストニアでは選挙もインターネットを通じて実施しています。日本で選挙というと決められた場所に投票しに行く必要がありますが、エストニアの場合、eIDカードさえ所有していれば、例えば海外からでも投票することが可能です。

また、日本の場合、選挙がはじまると街頭演説などで街中が変わった雰囲気になりますが、エストニアの場合、せいぜいポスターが貼られるくらいで、基本的にインターネットで各党の主張をチェックするのだそうです。とは言えほとんどの国民がインターネット投票を利用しているわけではなく、インターネットによる投票率は約30%と言われています。

エストニアの「医療」

日本だと病院に行く際には「健康保険証」が必要となりますが、エストニアでは「健康保険証」はなく、「eIDカード」で、健康保険に入っているか否かをチェックします。そして健康保険に入っていれば、基本的に無料で診察を受けることが可能です(歯科治療などは健康保険の対象外なのだそうです)。

さらに、健康保険の保険料は企業のソーシャルタックスに含まれているので個人での支払いはゼロということになるそうです。ちなみに企業が支払うソーシャルタックスは、社員への支払額に対して13%の健康保険、20%の年金などを合わせて33%となっています。

また、エストニアではカルテ・処方箋の電子化が進んでいます。そのため、旅先ではじめての医者に診てもらう必要があるときでも、簡単に過去の診察履歴を医者にチェックしてもらうことができます。また、慢性疾患の処方箋の場合、サービス経由で医者に問い合わせることで、病院に行くことなく薬局で薬を受け取ることができるそうです。

無駄に病院に行く時間もかかりませんし、医者としても、決まりきった診察に時間を取られることもないので、これは大変便利ですね!

今後もエストニアに注目!?

今回は「未来型国家エストニアの挑戦」を読んでみての主な感想をまとめてみました。ICOやブロックチェーン関係で気になって読んでみた本でしたが、ブロックチェーンなどに関する情報は殆ど書かれていませんでした。まぁ結構前なのであたり前かもですが!

とは言え、電子化の進んでいる魅力的な国家であり、なぜそのような国家になれたのかというヒントも書かれていたのでとても興味深く読み進めることができました!

横浜在中のブラックワーカーで、1日だいたい15時間くらい働いています。(笑)そんな僕ですが、合間を縫ってリフレッシュしています。アニメやマンガ、ダーツやプログラミングやアートと関心事は多いので、それらを薄く広くまとめていきたいと思います。