読売一面は「外国籍の就学 包括支援」

多くの人が仕事始めとなる2020年1月6日(月)の読売一面は「外国籍の就学 包括支援」についてでした。どんな問題なのか、調べていきます。

大まかな趣旨としては、

- 前提|外国籍の子供が増加しているかつ、今後も増加が見込まれれる

- 支援|学齢簿を作成し、義務教育年齢の子に就学を促進

- 支援|高校の特別枠確保に向けた指針などの策定を目指す

となっています。

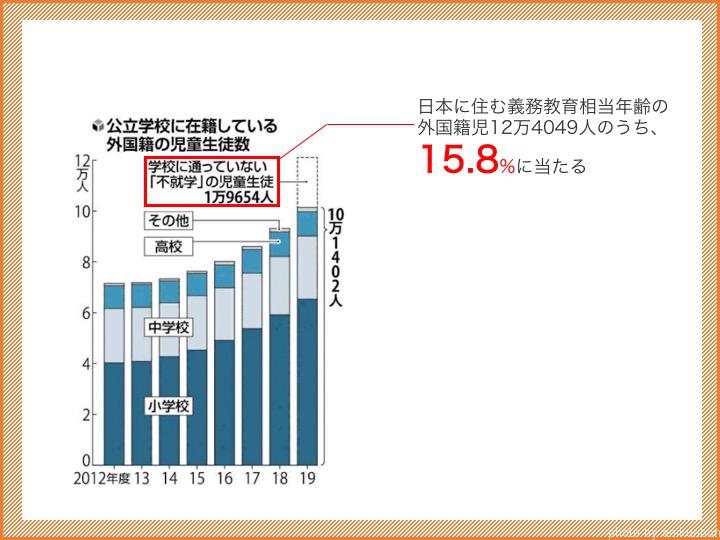

外国籍の未就学児の割合は15.8%

グラフは読売新聞に掲載されていたもので、外国籍の未就学児童は1万9654人と記載されています。この数字はおそらく、2019/9/27に文科省が公表したデータを元にしているものと思いますが、当時の記事によると、1万9654人というのは、日本に住む義務教育相当年齢の外国籍児12万4049人のうち、その15.8%に当たるとされています。

1万人というのが多いのか、少ないのか、なかなかイメージできませんが、1割以上いると思うとやはり多いのかなと思えてきます。

また、「特定技能」に対応して、外国籍の方が増え、生徒・児童も増加すると考えられており、それに関係して、今回のお話が本格化してきているようです。

外国籍の就学に関する取り組み

学齢簿作成や個別訪問

学齢簿は、市町村(特別区を含む)の教育委員会が当該市町村の区域内に住所を有する学齢児童、学齢生徒について編製された表簿のこと。一般に外国籍の生徒児童は含まれないが、踏まれている場合も通称として「学齢簿」と呼んでいることもあるそうです。この学齢簿を元に案内を送付したり、反応がない家庭には電話や個別訪問を行なって、就学を促すようです。

高校の特別枠

高校の特別枠とは、作文や面接などを軽減した採用枠のことで、外国籍の生徒に配慮した採用枠と考えられます。この特別枠を設けたのは14都道府県に止まっているのが現状のようです。

外国籍の生徒については追加で日本語学習などが必要であることも多く、フォロー体制の整備も並行して実施していく必要があるようです。実際、日本語学習が必要な外国籍生徒の中退率は高い状況になってもいるらしいです。

各自治体の動き1.愛知県名古屋市

名古屋市では4,000人以上の外国籍生徒・児童がおり、小学入学の前年に就学の案内が送付されます。反応がない場合、入学直前の2月に進路アンケートが送付されています。現状、900名については就業状況の把握ができておらず、それらを全て行うためには、かなりの人手が必要となります。

各自治体の動き2.岐阜県可児市

可児市では740人の外国籍生徒・児童がおり、全世帯を家庭訪問しながら就学につなげてきました。しかし、就学後も課題は山積しており、特に、日本語を教えるための体制構築が重要となってきます。同市でも日本語教室を開くなどして対応していますが、毎回、定員を超える状況が続いているそうです。

国の制度だけでなく、親のリテラシーも重要に

⬜︎外国籍の子 就学不明1.6万人 義務教育の対象外https://t.co/NJEbIkxwGC

問題は親、私も両親は外国人だが公立校で日本人となんら変わらなく義務教育を受けた。その権利を自治体が阻んだりはしない。親の知識や意識の乏しさ、この記事の様になんでも国のせい?外国人労働者大量受け入れ大丈夫?

— フィフィ (@FIFI_Egypt) January 6, 2019

国が制度を整えていても、それらについて親の認識がなければ、なかなか問題も解決しません。以前、同様の問題が取り上げられた際にも、「親の知識や意識の乏しさ」が指摘されていました。

横浜在中のブラックワーカーで、1日だいたい15時間くらい働いています。(笑)そんな僕ですが、合間を縫ってリフレッシュしています。アニメやマンガ、ダーツやプログラミングやアートと関心事は多いので、それらを薄く広くまとめていきたいと思います。