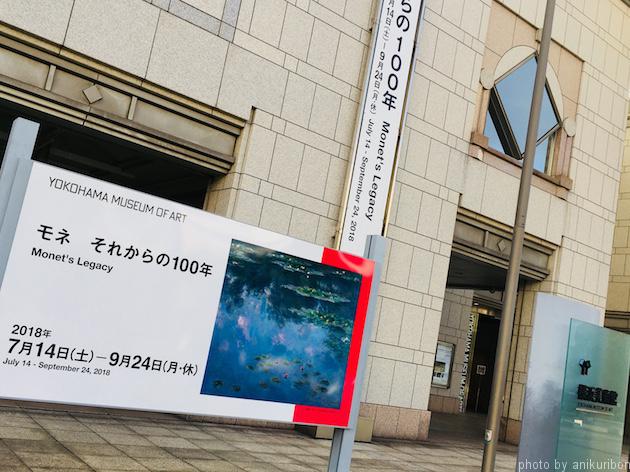

「モネ それからの100年」を鑑賞しに、横浜美術館へ

地元の横浜美術館にて「モネ それからの100年」が2018年7月14日(土)~9月24日(月・休)の期間にて開催中とのことで、行ってみました!

絵や美術に疎い自分でも印象派を代表する画家であるクロード・モネの名前は聞いたことがありますし、8年か10年くらい前にも一度どこかでモネの展示に行った気がします。

「モネ それからの100年」の概要

会期:2018年7月14日(土)~9月24日(月・休)

開館時間:10時~18時 *ただし、2018年9月14日(金)、15日(土)は、20時30分まで

休館日:木曜日 *ただし、8月16日は開館

主催:横浜美術館、東京新聞、テレビ朝日

後援:在日フランス大使館/アンスティチュ・フランセ日本

協賛:トヨタ自動車、三井住友海上火災保険、光村印刷

協力:日本航空、FMヨコハマ、みなとみらい線、横浜ケーブルビジョン、首都高速道路株式会社

料金:1,600円(前売 1,400円 / 団体 1,500円)※オンラインチケット有

音声ガイド:1台 550円

「モネ それからの100年」の口コミ

こんにちは~

モネ展に行ってきました。

モネの睡蓮にかける意気込みハンパないって‼️

モネの表現を堪能してきました。#モネ2018 #横浜美術館 #睡蓮 pic.twitter.com/jtIrYk4QVe— Kakko (@kakko1968) 2018年7月21日

モネ展に行きました。

音楽も美術も素晴らしい作品は本当に目を惹く。

多くの作品の中で、ハッとする何かがあるけどそれが具体的に何とはわからないのがまた不思議。#モネ2018— かーろ (@pdpHZYLnBr0KZ0D) 2018年7月31日

避暑を兼ねてふらっと訪れたが想像以上に良かった!

印象派が好きな人も現代美術が好きな人も、どちらもそこそこな人も自由にそれぞれの楽しみ方ができると思う。作家についての発見もいろいろ。第2章の展開が特に好き。#モネ2018 pic.twitter.com/T9g7iT7CO2— やまぼうし (@yama_bosi) 2018年7月26日

#モネ2018

おもしろかった! モネだと思って行くと、ちょっと困るかもしれない。モネ的ななにかの詰合せ。

中西夏之さんの絵の前で振り返ると呼応するようにモネのヴィレの風景があるとか、モネの睡蓮からくるっと回って鈴木理策さんの水鏡とか、響きあう展示が美しくてとにかく楽しかった!— さとひ/土曜日ver. (@satohi11) 2018年7月23日

「モネそれからの100年」とっても綺麗だった、色が可愛かった!『睡蓮』のお部屋は涙目になっちゃうほど感動!

音声ガイドは声優の櫻井孝宏さん、声が柔らかくって聞きやすかった!

#モネ2018 pic.twitter.com/AOX69N4KY1— aimi(.。.:☆) (@aimi0x0o) 2018年7月16日

「モネ それからの100年」の口コミを見てきました。口コミの中にも有りましたが「モネの作品展示」と思って行くとちょっと違うかも知れません。モネの作品も多いですが、モネから影響を受けた人の作品も多く、本展示のために作った新作なんかもありました!

音声ガイドの語り手が声優の櫻井孝宏さんで、非常に聞き取りやすく、眠くならずとってもわかりやすかったです。音声ガイドには一部作家さんのインタビューも収録されているので、ぜひガイドはレンタルしてほしいところですね!

「モネ それからの100年」は4部構成。モネを見つめ直す

今回の展示は4部構成となっていました。

【Ⅰ 新しい絵画へ ― 立ちあがる色彩と筆触】では「色彩」や「筆触」をキーワードにモネの作品をはじめ、ルイ・カーヌ、ウィレム・デ・クーニング、中西夏之の作品が紹介されています。モネの影響を受けたと思われる構図や色彩に注目です。

【Ⅱ 形なきものへの眼差し ― 光、大気、水】では、モネの描いた「ロンドン」をはじめ風景の抽象表現や空間表現にフォーカスを当てている作品を中心に紹介されています。マーク・ロスコ、ゲルハルト・リヒター、モーリス・ルイス、松本陽子、岡﨑乾二郎といった方々の作品も展示されています。

【Ⅲ モネへのオマージュ ― さまざまな「引用」のかたち】では、それぞれの関心・視点からモネの作品に対してオマージュした作品が紹介されています。「積みわら」や「睡蓮」を題材としているものが多い印象です。

【Ⅳ フレームを越えて ― 拡張するイメージと空間】では、モネの代表シリーズである「睡蓮」を中心に後期の作品が展示されているほか、アンディ・ウォーホル、サム・フランシス、児玉靖枝、小野耕石、鈴木理策といった方々の作品も展示されています。

「モネ それからの100年」の鑑賞から感じたこととか

とりとめもないかも知れませんが、今回の展示を通じての感想や気になったキーワードについてまとめておきます。

気になったキーワードとか

音声ガイドや作品の紹介文で気になったキーワードについて備忘録を兼ねてまとめておきます。

第一回印象派展(1874)

1874年4月に第一回印象派展がモネらによって開催されたそうです。ちなみに正しくは「画家、彫刻家、版画家による共同出資会社”第一回展”」という名称のグループ展なんだとか。30名ほどの作家さんが参加されていて、モネをはじめ、カミーユ・ピサロなど何名かは印象派としての名を残しています。

当時は厳しい評価も受けていて、モネの作品に対して、「製作途中の壁紙のほうがまだましだ、単なる印象に過ぎない」と批判した人もいました。。この批判として用いられた「印象」というキーワードを逆手に取って「印象派」という言葉が作られた層です。

視覚混合

第一章のルイ・カーヌの作品とかを鑑賞しているときのガイドで耳に飛び込んできたキーワードです。ざっと表現すると混ぜて色を表現するのではなく、隣り合わせに複数の色彩を配置することで、遠くから見ると混じり合ってひとつの色に見える光学現象のことのようです。「目に飛び込んでくる」とか「瞳の中で溶け合う」とかって表現されていました。確かに混ぜて表現する色とはまた違った鮮やかさを感じたように思います。

ステイニング

「滲み込み」を意味しており、薄く溶いた絵具で直接描く技法を指しています。技法としては新しく、1952年、H・フランケンサーラーが開発したと言われています。コンテンツ(作品)だけでなく、「描く」ことに対してアプローチしている感じがしますね。重力はもちろんのこと、その時の乾燥しやすさや、風の入り方などによって微妙に変化しそうなのが、また面白いですね。

絵を描くという長年のコンテクストに対しての、問いかけぽくてカッコいいかもですね!

ピクトリアリズム

ピクトリアリズムは写真の芸術性の確立をめぐる動向のことを指す言葉です。19世紀半ば、まだ写真は芸術として認められていなかったそうで、すでに芸術としての価値を確立していた絵画の方法論を模倣するなどの取り組みが行われました。

モネ言葉

展示を通してモネの言葉はいくつも紹介されていたと思いますが、個人的に印象に残っているのは「自分と描くものと間に横たわる何かを表現したい。」というキーワードです。写実的にただあるものを描くのではなく、「自分フィルター」が掛かっている状態を表現したいという感じに受け取りましたが、なんでかとても印象に残っています。

作品について

何章にあった作品かとかはちょっと覚えてないですが、メモしている範囲で、作品名と感想をつらつら書いていきます♪ ばばっと書き留めたので、タイトルとか間違っているかもですが、ご愛嬌ということで(笑

クロード・モネ「税官吏の小屋、荒れた海」

タイトルの通りですが、丘?に佇む税官吏の小屋と荒れた海を描いた作品です。弱々しいような、寂しいような雰囲気の小屋がなんとも言えない味がありました。ちなみに、モネがこの絵を描く前にはパトロン破産や最愛の妻の死など、人生の中でもかなりダウナーな時だったそうです。この寂しいような雰囲気は当時の心境だったのでしょうか。

また、同じ場所から14もの作品を発表したそうです。海という形のないものを描くなら何度も同じ場所を描くということなのでしょうか。サンプリングして平均を求めているみたいでちょっと面白いなぁと思いました。

ルイ・カーヌ「彩られた空気」

【次回展覧会】7/19土より「もの派 vs. シュポール/シュルファス」展を開催いたします。出品作家:小清水漸、狗巻賢二、ルイ•カーヌ、クロード•ヴィアラ。 pic.twitter.com/WGnGD7ZZng

— ギャラリー ヤマキ ファイン アート (@YamakiFineArt) 2014年7月17日

上記は本展示ではないですが、真ん中にある作品が、同じような作品だったと思います。ちょうど視覚混合のお話をしているときに紹介されていた作品です。キャンバスではなく、金網に表現することで、空気に絵を描いているような表現をしています。

視覚混合らしく遠目からみるのも面白いですが、作品の影になっている部分も、光が差し込んで、色がついているのがおしゃれだなぁと思いました。

ジョアン・ミッチェル「湖」

「湖」とひと目観てわかります。一方で湖らしくない色が使用されていたりして、ちょっと不思議な気持ちになります。ジョアン・ミッチェル「湖」は故郷のミシガン湖を表現した作品なのだそうですが、これは現場で描かれたものではなく、ミシガン湖がミッチェルに残した痕跡をもとに表現した作品なのだとか。

まさにモネの言うところの「自分と対象との間にある何か」を表現した作品の一つなのかなと感じました。

湯浅克俊「RGB#1,#2」

ちょっとテックぽい感じがして、覚えているのが湯浅克俊の「RGB#1,#2」です。湯浅克俊は主に木版画を中心に作品を発表されている作家さんです。今回の作品はタイトルの通りですが、風景をRGB(赤、緑、青)それぞれを和紙に木版して重ねています。そのうえでライトボックスに飾っています。鑑賞する角度によって微妙に色が変化するのが観ていて面白かったですね!

根岸芳郎「91-3-8」

作品名が正確かちょっとあれですが、確か描かれた日を作品名にされていると説明に書かれていたと思います。紫ぽいぼやーとした大きな絵だったのですが、正直、何を表現していたのかはわかりませんでした。

ただ、引き込まれる大きさと、不思議な魅力があり、印象に残っています。絵というコンテンツで、「意味はわからないけど、面白い!」と感じられたのは久しぶりだったように思います。

モーリス・ルイス「ワイン」

こちらの作品はステイニングという手法を用いて描かれた作品です。モーリス・ルイスは他にもステイニングを使用した作品を発表されており、大きなキャンバスにむらなく色を表現した方法については、誰も知らないとか。これはなんだかロマンを感じました!

クロード・モネ「バラの小道の家」

本作は有名なのかもしれませんが、モネの後期の作品です。信じられませんが、「バラの小道の家」を描いたとき、モネの目はほとんど見えなくなっていたと言われています。

福田美蘭「睡蓮の池」

福田美蘭の「睡蓮の池」はとっても引き込まれる作品でした。モネの描いた睡蓮の構図を現代風に再表現してみたり、新作「睡蓮の池 朝」を発表し、作品に連続性をもたせて、モネの睡蓮へのオマージュをより深めている感じがしました。

まとめ

芸術関係すべてに言えるのかもですが、作品の立ち位置や、作品を描く作家の背景なんかを知った上で作品を鑑賞できると、きれいとかの感想だけでなく、作家の気持ちなんかにも思いを巡らせることができてより楽しめますね。

今回の展示でいうと、単純にモネの作品を紹介しますというよりは、影響を受けた作家とかの情報とかもあって、多角的にモネを知ることができたように思います。

横浜在中のブラックワーカーで、1日だいたい15時間くらい働いています。(笑)そんな僕ですが、合間を縫ってリフレッシュしています。アニメやマンガ、ダーツやプログラミングやアートと関心事は多いので、それらを薄く広くまとめていきたいと思います。