目次

現代の魔法使い落合陽一とは?

研究者であり、実業家であり、メディアアーティストでもあるのが現代の魔法使いと呼ばれる落合陽一さんです。1987年9月16日生まれということで、まだまだ30代前半という若さで、筑波大学・学長補佐を務めたり、28歳の時点で世界最先端の研究者を選ぶ「米ワールド・テクノロジー・アワード」を受賞したりと活躍されています。

最近はテレビやネットメディアにも引っ張りだこです。そんな落合陽一さんを知るために購入したのが「魔法の世紀」です。2015年発売とやや古い感じもしますが、落合陽一さんを知るのにはぴったりな書籍かなと思って購入しました。

最近だと「日本再興戦略」という書籍も発売されていますが、こちらは文字通り落合陽一さんが考える日本を再興させるための方針や取り組みをまとめているものです。一方で「魔法の世紀」は落合陽一さんがどのような背景を持っているかを明らかにしてくれている感じがするので、こちらにしてみました。

一度読んでみての感想は「難解w」でした。

何度か読み返しても正しく理解できているのか不安になりますし、きっとできてないのだろうと思います。そんな状況とは言えまずは、読んでいて感じたことや本の言いたいことなどをまとめてみようと思います。

魔法の世紀「まえがき」本書の趣旨を伝える

「まえがき」では本書の趣旨と本書を読み進めるのに必要な「映像の世紀」と「魔法の世紀」についての概要が記されています。また、落合陽一さんとはどのような人なのかということもある程度まとめられています。

趣旨:落合陽一視点で記す「魔法の世紀(21世紀)」

当たり前といえば、そうですが、本書の趣旨・目的は落合陽一さんが思い描く「魔法の世紀」とはどのようなものかということをまとめることにあります。落合陽一さんの視点というのを大きく分けると「研究者としての視点」と「表現者としての視点」ということになります。

「魔法の世紀」とは21世紀のこと

まえがきで語られている「魔法の世紀」とは以下のようなものです。

- 20世紀(映像の世紀)の次に訪れる21世紀の社会のこと。

- 人や物事が中間物を媒介せずにコンピュータによって直接繋がる時代

- 映像の世紀においてイメージの中で起こっていた出来事が物質の世界へと踏み出していく時代

また、「魔法」という言葉についても一定の説明がなされおり、「技術と芸術を包括しつつ、どちらとも異質なもの」と記されています。この「魔法」という概念や「魔法の世紀」というのは落合陽一さんの軸を語る上で必要不可欠なものであるとも読める内容になっています。

魔法の世紀1章|落合陽一の研究者としての側面

研究者としての僕がなぜ 「魔法の世紀」という言葉を定義しなくてはならないのかを説明しました。

第1章「魔法をひもとくコンピューターヒストリー」で伝えたいことは2章の冒頭で、上記のようにまとめられています。

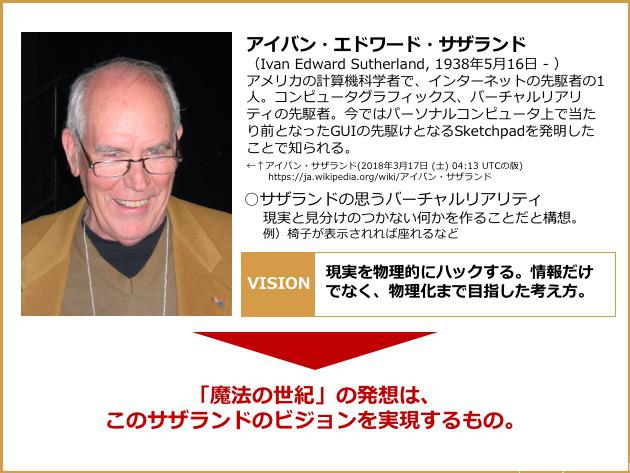

第1章では落合陽一さんの言う「魔法の世紀」の背景を理解する意味でもコンピューター史を振り返っています。そんな中で衝撃だったのは「アイバン・サザランド」という天才の先見力です。1965年の時点で「究極のディスプレイはコンピューターが物体の存在をコントロールしきる部屋になる」と論文に記しています。ディスプレイと記されていますが、僕達がイメージする四角いものではなく、現実と見分けの付かない何かを表現する装置のことを示しています。

落合陽一さんが研究している内容(及び魔法の世紀)とは、このサザランドのビジョンを実現するものであるため、本章ではコンピューター史について触れているものと思います。

VRの初期ブームの立役者はアイバン・サザランド!?

近年ではVR技術が発達し、注目されていますが、実はこのVR(AR?)を初めて世に発表したと言われているのがアイバン・サザランド氏です。時代は1965年までさかのぼります。当時の様子は上記のYoutubeに公開されています。

まだまだチープであるものの、確かにキューブが表示されているのがわかります。非常に画期的ではあったと思うのですが、技術的、コスト的なハードルが高くブームには至らなかったと言われています。今から50年以上も前にこういった技術や発想がアウトプットされていたのは驚きですね。

魔法の世紀2章|落合陽一の表現者(メディアアーティスト)としての側面

前章で僕はメディアアーティストという存在を、先人たちのコンテクストを踏み越えて、新しいメディア装置を生み出し、その行為自体を表現にしていく存在として定義しました。

第2章「心を動かす計算機」のポイントは3章の冒頭で上記のようにまとめられています。本章を理解する上で重要となるのが「文脈のゲーム」と「原理のゲーム」への理解です。

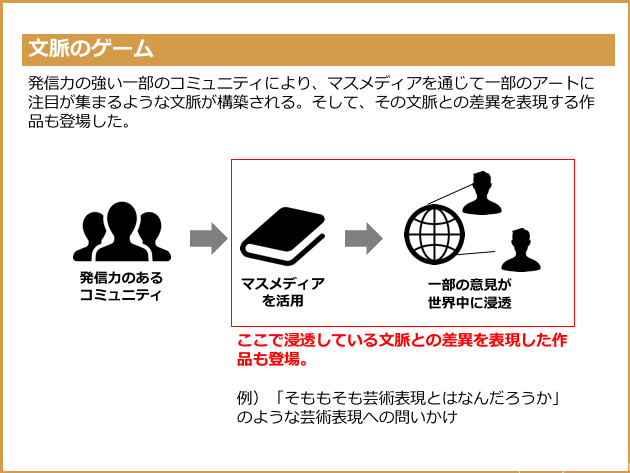

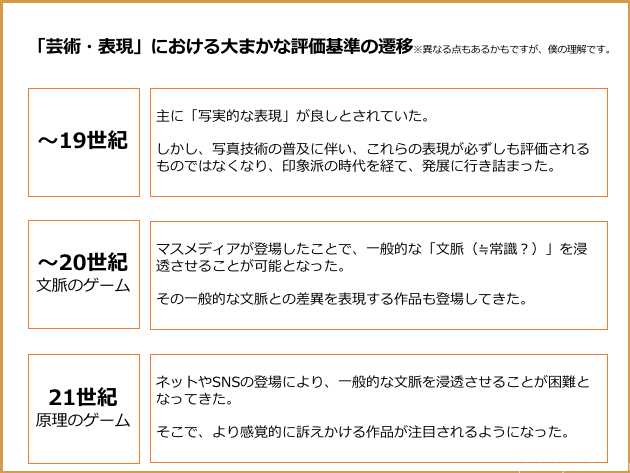

「文脈のゲーム」主流との差異が重要

記録媒体の進歩したことで、アートにおける写実性の優先度は従来よりも低くなりました。そこで生まれたのが、文脈から外れた芸術表現・作品です。例えばキャンパスに筆を接触させて描くのが一般的な文脈で合った場合、筆を接触させずに作品を描くなど、文脈から逸脱している作品などが挙げられます。

ではその文脈(≒常識?)とはどのようにして作られるのか?

これはマスメディアによって構築されます。発信力の強い国・組織により文脈が作られ、マスメディアによって各国に広がっていきます。文脈のゲームではこのようにして広がった、スタンダードな文脈との差異を表現する作品が競われていました。

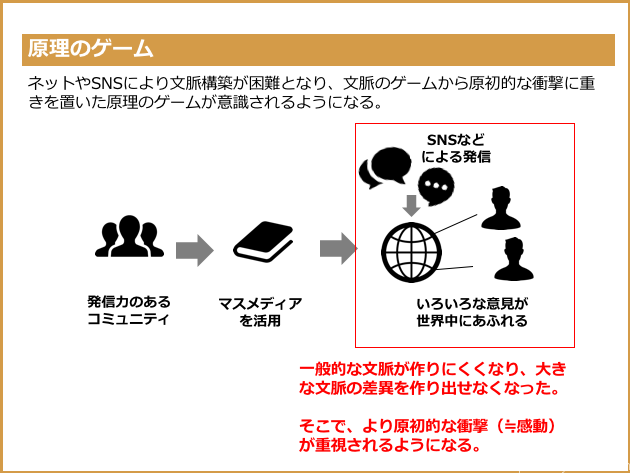

「原理のゲーム」原初的な衝撃が重要

しかし、インターネットやSNSのが普及したことで、スタンダードな文脈というのが構築されにくくなり、文脈の差異による表現はなかなか難しくなりました。そして出てくるのが「原理のゲーム」です。より原初的な衝撃に重きを置いた作品が登場するようになります。ちなみに原初的な衝撃とは、例えばテレビを知らない人が初めてテレビを見たときに感じたような衝撃のことと思われます。

2つのゲームを理解した上で表現する

しかし、映像の世紀を見て育った現代の人々はメディアとコンテンツを分けて考えており、メディアで感動しないようになっています。そこで落合陽一氏は、今後のメディアアーティストは新しい文脈を生み出すために技術とそれを用いた表現の両方を作る必要があると語っています。

ここまで読んで、第2章のタイトルである「心を動かす計算機」とはメディアアートを端的に表したキーワードであるということがなんとなく見えてきました。

※メモ:東京藝術大学の藤幡正樹教授はメディアアートを「電子技術をメディアとした表現である」、 「メディアに対して意識的である」、 「新しいメディアを作ることである」と定義しています。

魔法の世紀3章|プラットフォームに取り込まれない作品や表現のヒント

表現者がテクノロジーを使いこなし、あらゆる創造活動がメディアアートに漸近し、様々なテクノロジーが製品の面でも文化の面でもメディアアートに接近している現在、自ら問題を生み出して自ら解決するような手法が様々な分野で台頭しつつあるという話をしました。

第3章「イシュードリブンの時代」のポイントは4章の冒頭で上記のようにまとめられています。ちなみにこのイシュードリブンとは元マッキンゼーの安宅和人さんの著書『イシューからはじめよ―知的生産の「シンプルな本質」』で使われている言葉です。

ドリブンはdriveの過去分詞形で「(~に)突き動かされた」を意味します。この意味から転じて、ビジネス用語として「を起点にした」とか「をもとにした」というように使われるようになっているようです。

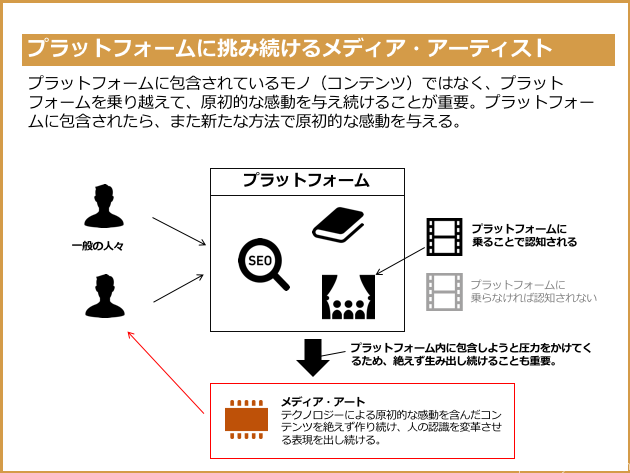

プラットフォームの吸収性に打ち勝つために、挑み続ける

本章の中のキーワードに「プラットフォーム」が挙げられます。プラットフォームはあらゆるメディアやコンテンツを包含していきます。そのため、どれだけ優れた表現のコンテンツを作り出そうと、それらを包含しているメディアやプラットフォームを超えることはできません。

提示されている例でわかりやすかったのが「映画館で上映されている映画が映画という様式自体を刷新することはない」とするものです。また、プラットフォームに含まれなくなった時点で世の中からの認識からも外れ、存在しないものとなります。

これらのプラットフォームの驚異から逃れ、表現を続けるためにはより、原初的な感動を持った作品を作ることが重要です。そして原初的な感動を人々に与えるために重要なものが「テクノロジー」です。

ユースケースを自ら語る機械を生み出す

今まで触れた「原理のゲーム」だけでなく、「文脈のゲーム」でも戦えるメディア・アートを作り出すための一つの解として「ユースケースを自ら語る機械」が挙げられています。

なんのこっちゃと思いましたが、例示されてなんとなくわかりました。

例えばスマホやアプリケーションなどがそれに当たります。スマホやアプリは様々な問題を解決してくれますが、その中にはスマホやアプリ自体があることで発生した問題・課題もあります。

このように自ら問題(文脈)を作り出し、解決策を提示するようなモノはメディア・アートのアウトプットの一つの形と言えそうです。

「自ら問題を生み出して自ら解決するような手法」は「原理のゲーム」と「文脈のゲーム」で戦えるアウトプットを生み出す手法ともいえるのかもしれません。

魔法の世紀4章|表層と深層がコンピュータでつながる

本章ではデザイナーとエンジニアの起源などに触れた上で、コンピューターの進歩によって、デザイナーが担当していた表層(見た目など)とエンジニアが担当していた深層(構造など)を繋げはじめていると説明しています。

特に例として紹介されている建築のお話は非常にわかりやすかったです。優れたCADソフトの登場により、強度をはじめとした構造の計算をすることなく、直感的に建物をデザインすることができるようになったというお話です。近い将来、子供の落書きをもとに建物を建てることもできるようになるかもというのも、とてもわかりやすかったですね。

魔法の世紀5章|フレームレートとエーテル速度からみる西洋と東洋

本章「コンピューテーショナルフィールド」では主に、メディア(記録媒体)の歴史について触れていたと思います。その中で印象的かつ、ちょっとわかりにくかったのが「フレームレート」と「エーテル速度」についてです。これらは、作品や物事における動きを説明する際に説明されていた内容です。

フレームレートとは「ある対象の動きの大きさ」を表現しており、エーテル速度は「対象周辺の動きの大きさ」を表現しています。

例えば、西洋庭園における象徴的なモニュメントである噴水は重力に逆らって、水を吹き出しており、とても対象の動きが大きい(フレームレート大)と言えますが、噴水の周辺は常に変わらないように整備されますので、周辺の動きは少ない(エーテル速度小)といえます。逆に日本庭園を観てみると、激しく動くモノはなく(フレームレート小)、逆に季節(四季)により庭園の雰囲気をは大きく(エーテル速度大)変わります。このように、動くものに対しての西洋と東洋の違いも面白い部分です。

魔法の世紀6章|デジタルと物質の区別がなくなる世界観「デジタルネイチャー」

人間とコンピュータの区別なくそれらが一体として存在すると考える新しい自然観そしてその性質を「デジタルネイチャー」と呼んでいます。

第六章「デジタルネイチャー」では、同氏のラボラトリーの名称にもなっており、最近の新著でもある「デジタルネイチャー」について語っています。大雑把な理解としてはデジタルと物質の違いがなくなるとかそんな感じなのかなと思いました。

落合陽一の「魔法の世紀」を読み終えて

なにやら後半は足早になりましたし、自分なりにまとめてみたものの、各章のポイントや解釈が合っているのかもなかなかわかりませんが、もう何度か読んで、腹落ちできるようにしたいと思います。

最終章に触れられている「デジタルネイチャー」という言葉が意識されないようになるのは数年、数十年先になるのだろうと思います。そういった未来像を描けるのは本当に素晴らしい才能だなと感じると共に、僕たちも数年、数十年先の未来を意識して行動せねばなと考えさせられました。

横浜在中のブラックワーカーで、1日だいたい15時間くらい働いています。(笑)そんな僕ですが、合間を縫ってリフレッシュしています。アニメやマンガ、ダーツやプログラミングやアートと関心事は多いので、それらを薄く広くまとめていきたいと思います。